Depuis le 1er janvier 2025, l’université de Franche-Comté et l’Université Bourgogne-Franche-Comté, deviennent officiellement un EPE (Établissement Public Expérimental) nommé Université Marie et Louis Pasteur (UMLP). Cette nouvelle organisation marque une transformation majeure et fédère plusieurs établissements, avec des niveaux d’engagement variés. Elle répond à un double objectif : renforcer la cohésion et accroitre la compétitivité dans un paysage académique en constante évolution.

13

Composantes historiques :

issues de l’ex-université de

Franche-Comté : UFR SLHS,

UFR Sciences de la santé,

UFR ST, UFR SJEPG, UFR STGI, UFR STAPS, IUT Besançon-Vesoul, IUT Nord Franche-Comté, INSPÉ, CLA Besançon, ISIFC, Sup-FC, SeFoC’Al.

2

Établissements composantes:

UTBM et SUPMICROTECH

6

Établissements associés :

ENSAM campus de Cluny, CHU Besançon, CROUS BFC, EFS BFC, ESTA et ISBA.

7

Unités mixtes de recherche (UMR)

12

Unités de recherche (UR)

3

Structures fédératives

2

Fédérations de recherche

Participez aux Olympiades du développement durable du 6 au 20 octobre 2025

Les Olympiades du développement durable reviennent en Bourgogne-Franche-Comté pour leur 4ème édition !

Étudiants et personnels administratifs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la région sont invités à relever, en équipe, des challenges ludiques autour de la protection de l’environnement.

Un événement pour impulser des changements de pratiques

Cet événement est organisé par SFRI INTEGRATE, l’Université Marie et Louis Pasteur, l’Université Bourgogne Europe, en partenariat avec Ma Petite Planète et avec le soutien de la CVEC-CROUS. Il vise à sensibiliser au développement durable et à la transition écologique et à encourager l’adoption de gestes éco-responsables au quotidien.

Comment ça marche ?

À l’inscription, chaque participant rejoint une équipe déjà existante, ou en crée une nouvelle. Via une application mobile, les équipes devront relever des éco-challenges sous forme de défis de 3 à 5 minutes, dont le niveau de difficulté est modulable. Chaque action validée permet de cumuler des points et de faire progresser son équipe.

Quelques exemples de défis :

• Vider son cloud pour réduire son empreinte numérique,

• Organiser un repas végé entre collègues,

• Se remettre en selle (vélo) pendant une semaine,

• Vendre ou donner les objets inutilisés,

• Nettoyer un espace naturel en faisant un jogging…

Les défis couvrent de nombreux thèmes que les participants pourront choisir selon leurs affinités : alimentation, biodiversité, déchets, énergie, mobilité, technologies, et bien plus encore !

Des récompenses à la clef !

L’engagement des participants étudiants et personnels administratifs sera valorisé à la fois individuellement et collectivement. Des prix seront remis aux gagnants lors d’une cérémonie de clôture prévue le jeudi 6 novembre après-midi.

Une expérience accessible à tous :

Les Olympiades sont disponibles en français, anglais, espagnol, allemand et italien, pour permettre à chacun de participer dans la langue de son choix.

Les Olympiades du Développement durable en bref :

- 2 semaines de challenge en équipe

- des défis à relever individuellement ou en équipe pour marquer des points

- adaptés à tous les profils et tous les niveaux

- à valider à son rythme, quand on le souhaite !

Du 6 au 20 octobre, relevez le défi avec vos collègues et contribuez à la transition écologique de manière ludique et conviviale !

Inscrivez-vous dès maintenant en téléchargeant l’application Ma Petite Planète : je me connecte

Plus d’infos :

Chloé Combet – Conseillère pédagogique (transitions énergétiques et écologiques, DD et éducation à l’environnement)

chloe.combet@univ-fcomte.fr

Une rentrée sous le signe du lien et de l’engagement à l’Université Marie et Louis Pasteur

La rentrée universitaire marque toujours un moment charnière dans la vie d’un établissement. À l’Université Marie et Louis Pasteur, elle est pensée comme un véritable temps fort pour réaffirmer les valeurs qui fondent notre communauté : la transmission, l’accueil, la solidarité et l’engagement. Cette rentrée 2025 revêt une dimension toute particulière, puisqu’il s’agit de la première sous ses nouvelles couleurs, un nouveau chapitre qui s’ouvre, porté par une volonté affirmée de faire vivre une université à la fois humaine et fédératrice.

Du côté des étudiants, la rentrée a débuté par une série d’événements dans le cadre du Festival Bienvenue aux étudiants.

Alliant rencontres, information, animations festives et temps conviviaux, l’objectif de ces rendez-vous est d’accueillir les étudiants pour leur permettre de trouver rapidement leurs repères, de créer du lien, un sentiment d’appartenance et de mieux comprendre l’écosystème universitaire dans lequel ils vont évoluer.

Comme chaque année, l’édition 2025 a tenu toutes ses promesses. Porté par des partenariats solides et la mobilisation conjointe d’acteurs institutionnels, associatifs et privés, le Festival a proposé une riche palette d’animations, de stands, de jeux et d’événements variés. Engagée dans une tradition d’accueil chaleureux de ses étudiants depuis 22 ans, l’Université s’inscrit plus que jamais dans la continuité de cet esprit convivial et inclusif.

Du côté des personnels, cette rentrée est également l’occasion de renouer avec le collectif après la pause estivale.

Une journée d’accueil des nouveaux arrivants a été organisée le mardi 2 septembre à l’UFR ST, afin de leur présenter les services, les valeurs de l’université et les projets en cours.

Les équipes pédagogiques et administratives ont par ailleurs participé à des temps d’échanges collaboratifs autour du travail et de la vie à l’université. Au-delà de l’apport d’informations concrètes, l’objectif est aussi de favoriser les rencontres et de renforcer les liens humains dans un paysage universitaire aussi dense que varié.

Cette rentrée 2025-2026 s’annonce dynamique et pleine de projets. À travers cette mobilisation commune, l’Université Marie et Louis Pasteur affirme sa volonté de rester un lieu d’épanouissement, d’engagement et de réussite pour toutes et tous.

Bouloie-Temis : un cadre de vie renouvelé pour tous

Étudiants, personnels et habitants découvrent un campus transformé. Entre rénovation exemplaire, lieu culturel inédit et espaces extérieurs repensés, l’Université Marie et Louis Pasteur affirme son engagement pour un campus durable, ouvert et vivant.

Plus grand campus bisontin de notre Université, Bouloie-Temis vit depuis quelques années une profonde métamorphose. Trois réalisations marquantes, inaugurées en 2025, illustrent cette dynamique et confirment la volonté de l’Université Marie et Louis Pasteur de proposer à ses étudiants, ses personnels et à l’ensemble du territoire un cadre d’étude, de recherche et de vie renouvelé.

Une rénovation exemplaire pour l’UFR Sciences et Techniques

Les bâtiments de Métrologie (A, B et C) de l’UFR Sciences et Techniques ont fait l’objet d’une ambitieuse réhabilitation énergétique, menée sans délocalisation des activités. L’opération a permis la mise aux normes d’accessibilité, le renforcement de l’isolation thermique et la rénovation complète de l’amphithéâtre. Une centrale photovoltaïque alimente désormais les bâtiments, réduisant significativement leur consommation énergétique. Matériaux nobles et éclairages basse consommation témoignent d’une démarche écoresponsable pensée pour améliorer durablement la qualité de vie des étudiants et des personnels.

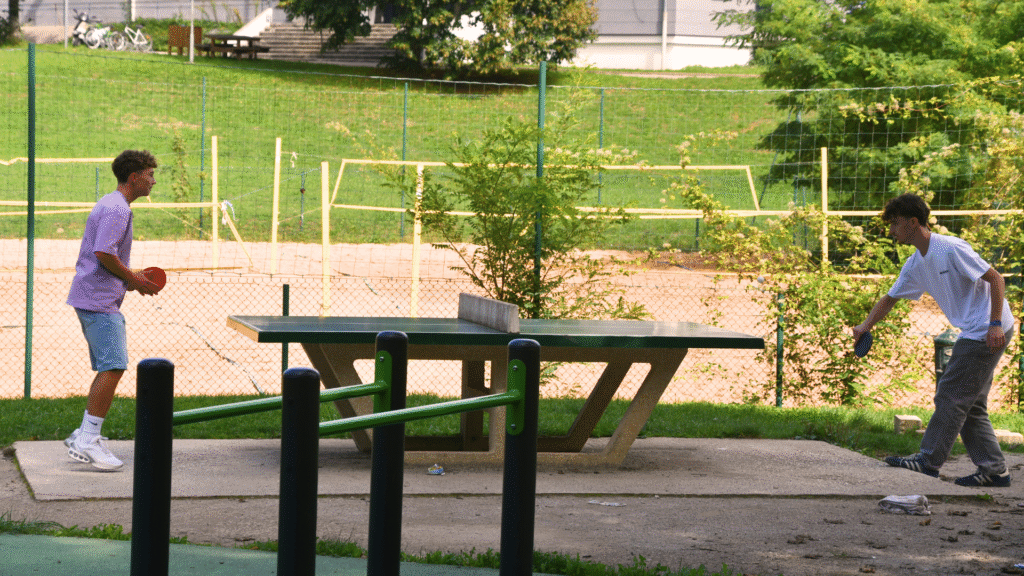

Des espaces extérieurs repensés pour tous

Le réaménagement des extérieurs du campus repose sur trois grands principes. D’abord, rendre le site plus vert et plus respirant, avec la plantation de prairies, haies et bosquets, la création d’îlots de fraîcheur et une meilleure gestion des espaces naturels. Ensuite, favoriser les mobilités douces et partagées grâce à des traversées sécurisées, une connexion renforcée avec le pôle de mobilité de Temis, et un axe continu pour marcheurs et cyclistes. Enfin, faire du campus un véritable lieu de vie, avec de nouveaux espaces pour se restaurer, travailler en plein air, se détendre ou pratiquer des activités sportives et ludiques.

Un campus tourné vers l’avenir

Ces trois projets emblématiques ont vu le jour après la rénovation de l’UFR SJEPG et du Learning Centre Claude Oytana, la réhabilitation de la Place centrale, la construction de l’ISIFC, de la Maison des Sports et la refondation de l’Area Sport. Ce projet global exceptionnel, fruit d’une coopération public-public entre les acteurs du territoire (État, Région Bourgogne-Franche-Comté, Département du Doubs, Ville et Agglomération de Besançon, CROUS BFC, SUPMICROTECH et UMLP), témoigne de l’ambition de l’Université : faire du campus Bouloie-Temis un espace durable, ouvert sur la ville et pensé pour la réussite de toutes et tous.

BIOME : un nouvel écrin pour la biodiversité et la culture scientifique

Lieu emblématique de Besançon, le Jardin botanique se réinvente en BIOME, toujours porté par l’Université. Situé au cœur du campus, ce nouvel espace enrichit l’offre culturelle, éducative et scientifique tout en sensibilisant le grand public aux enjeux de biodiversité et de recherche. Trois espaces complémentaires structurent le lieu : une Serre tropicale immersive, un Jardin botanique extérieur inspiré des milieux locaux et La Fabrika, espace hybride d’expositions, d’ateliers et de découvertes scientifiques et artistiques. Pensé pour accueillir, former et éveiller la curiosité, BIOME incarne l’alliance entre conservation, expérimentation et création.

Le temps de travail à l’UMLP

Dans un contexte de création de l’EPE, un groupe de travail a été mis en place au sein de l’université sur la question du temps de travail. Composé de personnels issus de l’ex-uFC et de l’ex-UBFC (enseignants-chercheurs, enseignants, BIATSS, direction des ressources humaines), ce groupe a eu pour objectif la rédaction d’un document de cadrage de la gestion du temps de travail à l’université et la constitution d’un comité de suivi pour faire évoluer ce document au fil du temps.

Les travaux du groupe se sont articulés autour de plusieurs axes : l’organisation et l’aménagement du temps de travail, la gestion des congés et l’impact sur le temps de travail, les autorisations d’absences et le régime spécifique des enseignants et enseignants-chercheurs.

Ce document synthétique à destination des managers et des personnels a été présenté aux membres du Conseil d’administration le 8 juillet. Ce travail collectif constitue une première étape vers une harmonisation de l’organisation du temps de travail au sein de l’EPE. Un groupe de travail avec les établissements composantes (UTBM, SUPMICROTECH ENSMM) débutera en octobre 2025 afin de formuler des propositions concrètes en faveur d’une organisation du travail plus harmonisée et efficace au sein de l’EPE.

Innovation santé : l’ISIFC et FC’INNOV créent une chaire qui forme et inspire

Former les ingénieurs de demain et accélérer la recherche en dispositifs médicaux : c’est l’objectif de la nouvelle chaire de mécénat “Technologie pour la santé”, fruit du partenariat entre l’ISIFC, la Fondation FC’INNOV et les entreprises STATICE et DIXI Medical.

Former les ingénieurs de demain et soutenir la recherche : telle est l’ambition de la chaire “Technologie pour la santé”. Portée par l’ISIFC, école d’ingénieurs en génie biomédical de l’Université Marie et Louis Pasteur, et par la Fondation FC’INNOV, cette initiative bénéficie du soutien actif des entreprises STATICE et DIXI Medical, reconnues pour leur expertise dans le secteur des dispositifs médicaux. Elle incarne un partenariat inédit entre le monde académique et industriel, combinant innovation, formation et recherche appliquée.

Cette chaire crée un cadre inédit de collaboration entre l’Université et les acteurs industriels. Elle permettra de développer des formations sur mesure, adaptées aux besoins du secteur, et offrira aux étudiants davantage d’opportunités professionnelles, comme des stages et projets collaboratifs. Elle contribue également à renforcer l’attractivité de la filière des dispositifs médicaux, un domaine stratégique tant au niveau local que national.

En s’appuyant sur cette dynamique, l’Université confirme sa volonté d’ouvrir de nouvelles perspectives grâce au mécénat et invite d’autres entreprises à rejoindre cette initiative, afin de créer un véritable réseau d’innovation au service de la santé.

L’ISIFC de l’Université Marie et Louis Pasteur se distingue par son positionnement unique en France, en tant qu’école d’ingénieurs spécialisée dans le génie biomédical. Cette année, elle a inauguré ses nouveaux locaux, conçus pour favoriser l’innovation, les projets collaboratifs et l’apprentissage pratique. Ambitieuse, l’école prévoit de doubler le nombre de ses étudiants d’ici 2028, afin de former les talents dont le territoire et le secteur de la santé auront besoin demain, et de continuer à renforcer son rôle d’acteur clé de l’innovation en France.

Cinq questions sur la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie : les réponses d’Aurore PERNIN

Portée par l’UMLP, la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie est le seul réseau en France dédié à cette thématique à forte portée sociétale. Depuis février 2025, Aurore PERNIN est la responsable de cette Plateforme. À l’occasion du deuxième numéro de notre newsletter, elle a accepté de répondre à nos questions.

1) Pouvez-vous présenter la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie ?

La Plateforme a été créée en 2018, sous l’impulsion de Régis AUBRY, professeur à l’université de Franche-Comté, appuyé par Elodie CRETIN. L’objectif était de répondre à la nécessité de structurer et de fédérer la recherche sur la fin de vie, au plan national, afin de la développer et de la faire rayonner à l’international. L’action de la Plateforme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie décennale des soins d’accompagnement que le gouvernement a lancée en 2024.

Elle est financée par deux ministères qui accordent de l’importance au développement de la recherche sur la fin de vie : celui du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Depuis 2023, la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie est portée par l’Université Marie et Louis Pasteur, et est rattachée à la Maison des Sciences Humaines et Environnementales (MSHE Claude-Nicolas Ledoux). L’équipe opérationnelle est bisontine, mais les membres du bureau et du conseil scientifique sont répartis sur tout le territoire français.

Depuis sa création, la Plateforme poursuit plusieurs ambitions : développer et animer un réseau de chercheurs, créer des espaces d’échanges interdisciplinaires pour favoriser les collaborations, soutenir et faire connaître la recherche sur la fin de vie, proposer des orientations stratégiques de recherche et favoriser l’émergence de nouveaux projets.

J’insiste sur la notion d’interdisciplinarité, qui est essentielle pour aborder la thématique complexe de la fin de vie, et que nous promouvons à travers nos actions. Dans notre réseau de chercheurs, comme parmi les membres de notre organisation, on retrouve aussi bien des représentants du domaine de la santé que de celui des sciences humaines et sociales. Notre volonté est de faire la part belle à toutes les disciplines.

2) Quelles-sont les actions menées par la Plateforme ?

Je tiens à préciser que la Plateforme n’est ni un laboratoire, ni une plateforme technologique, mais bien un réseau qui structure, soutient, anime et valorise la recherche dans le domaine de la fin de vie.

La Plateforme a tout d’abord constitué un véritable observatoire de la recherche, unique en France, remarqué et apprécié par nos partenaires nationaux et internationaux. Elle a notamment mis en place un annuaire en ligne qui recense les chercheurs travaillant dans le domaine de la fin de vie et qui compte actuellement plus de 450 inscrits. À cela s’ajoutent : un répertoire de leurs projets de recherche, une cartographie interactive permettant de les localiser, un répertoire des thèses en cours et soutenues sur le sujet, un répertoire des projets européens, une veille sur les publications des membres du réseau, etc. Tous ces outils sont améliorés et implémentés régulièrement de manière rigoureuse et nous permettent d’éditer chaque année un panorama précis de la recherche sur la fin de vie en France.

La Plateforme a également une mission d’animation scientifique. Elle organise, seule ou avec ses partenaires, de nombreux webinaires thématiques ou méthodologiques, un journal club (rendez-vous mensuel de lecture critique d’articles scientifiques) ainsi que des colloques. La prochaine édition de nos journées scientifiques, dont une partie est dédiée aux jeunes chercheurs, et l’autre à des conférenciers nationaux et internationaux, aura lieu les 15 et 16 décembre 2025 à Paris. Depuis 6 ans, nous co-organisons également avec nos homologues du Québec (le Réseau Québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie – RQSPAL), une journée francophone internationale en soins palliatifs et de fin de vie. Nous cherchons en effet à développer les relations internationales et les collaborations avec les structures de recherche dédiées à la fin de vie à l’étranger. Nous pouvons également intervenir auprès de nos partenaires français en tant que référence nationale en matière de recherche sur la fin de vie.

Nous effectuons par ailleurs un travail de veille approfondie sur l’actualité scientifique du domaine (évènements scientifiques, appels à projets, appels à communications, appels à articles, publications, annonces diverses), que nous diffusons au sein de la communauté, notamment via le réseau social LinkedIn (plus de 3300 abonnés), notre site internet, et une newsletter (plus de 2200 abonnés).

Enfin, quand nous disposons de fonds via nos ministères de tutelle ou certains partenaires comme la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), nous proposons ponctuellement des aides financières pour soutenir la recherche. La Plateforme a par exemple lancé deux appels à manifestation d’intérêt, en 2021 et en 2023, pour l’amorçage de projets. Une dizaine d’études ont ainsi pu démarrer grâce à nous. La Plateforme propose aussi parfois des bourses de mobilité et des aides à l’organisation d’évènements scientifiques.

Le travail de structuration et de réflexion sur les axes stratégiques de recherche mené par la Plateforme depuis sa création a contribué à préfigurer le Programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie. Celui-ci est porté par l’Agence de programmes de recherche en santé (APRS), confiée à l’Inserm, et doté de 5 millions d’euros sur 5 ans. La Plateforme collabore étroitement avec l’APRS pour la mise en œuvre opérationnelle du programme. Un appel à candidatures pour la constitution de consortia a été lancé en mars 2025 et a remporté un vrai succès avec 78 lettres d’intention déposées lors de sa clôture au mois de juin dernier.

3) Quel-est votre rôle au sein de la plateforme et comment s’articule-il avec l’équipe ?

Ma vision est avant tout collective : notre force au sein de la Plateforme est d’ouvrir ensemble de nouvelles perspectives, de favoriser les synergies en mettant en valeur les chercheurs et leurs expertises. L’objectif : renforcer à la fois la visibilité et la coopération entre les disciplines et les acteurs. En tant que responsable de la Plateforme, j’assure des missions de coordination et de représentation. Je m’appuie sur une équipe d’experts engagés, qu’il s’agisse de l’équipe opérationnelle, du bureau ou encore du conseil scientifique, pour impulser et dynamiser une stratégie ambitieuse qui s’inscrit dans une priorité nationale.

L’équipe opérationnelle est constituée de quatre personnes : une chargée de mission observatoire, réseau national et appels à projets (Sophie Aupet), une chargée de mission communication scientifique et valorisation de la recherche (Delphine Gosset), un gestionnaire financier (Mathieu Etourneau), et moi-même.

Je suis particulièrement vigilante, en tant que responsable, à soutenir et à accompagner cette équipe qui a œuvré jusqu’ici avec constance et détermination à bâtir les fondations de la Plateforme, et qui s’investit dans son développement grâce à des compétences reconnues. C’est une équipe petite mais agile ; il existe un lien fort entre ses membres qui jouent tous un rôle particulier dans le fonctionnement de la Plateforme. Nous travaillons ainsi à créer les conditions du rayonnement national et international de la recherche sur la fin de vie pour inscrire durablement cette dynamique au service de tous.

4) Pourquoi est-il important et/ou nécessaire de mener de la recherche sur la fin de vie ?

La fin de vie est un sujet sensible qui touche chacun d’entre nous, évoque différentes représentations, soulève de nombreuses questions mais qui fait aussi l’objet de débats et de tensions. Il me semble important de soutenir la recherche car elle permet d’éclairer le débat public, de dépassionner les discussions et d’objectiver le sujet. Les résultats de la recherche peuvent aiguiller de manière neutre, factuelle et scientifique la décision politique. Ils donnent aussi des pistes pour améliorer le vécu et les pratiques des professionnels, l’accompagnement des aidants, et, plus généralement, les conditions de la fin de vie des personnes. C’est un véritable enjeu de société qui fait sens dans nos missions.

5) Comment les chercheurs de l’Université ou de la région peuvent-ils s’impliquer ?

Les chercheurs qui souhaitent intégrer le réseau peuvent le faire de façon autonome en créant leur fiche profil dans l’annuaire qui se trouve sur notre site web, et décrire leurs travaux dans le répertoire des projets. Ceux qui le souhaitent peuvent également s’inscrire à notre newsletter (dans le pied de page de notre site) et nous suivre sur le réseau social LinkedIn. Toute l’équipe se tient à la disposition des personnes intéressées pour échanger et leur apporter notre expertise. Il suffit de nous contacter par mail ou via le formulaire dédié sur notre site internet. Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui incarnent la recherche car rassembler aujourd’hui plus de 450 chercheurs autour de ces questions de fin de vie montre combien il est essentiel de se faire connaître pour se structurer en réseau.

Contact :

Aurore Pernin

aurore.pernin@univ-fcomte.fr

plateforme.recherche.findevie@univ-fcomte.fr

https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/

Retrouvez toutes les newsletters

Droits et crédits photos

Onglets « l’actualité », « la vie de l’établissement » :

Direction de la communication de l’Université Marie et Louis Pasteur.

Onglet « Parole à » :

Crédit photo : Florence Bailly MSHE

De gauche à droite :

Guillaume ECONOMOS, représentant des jeunes chercheurs

Praticien- Hospitalier Universitaire en médecine palliative, Hospices Civils de Lyon, EA 3738 Centre pour l’Innovation en Cancérologie de Lyon – UCBL1

Sarah CARVALLO, co-présidente de la Plateforme

Professeure de philosophie des sciences à l’Université Claude Bernard Lyon 1, Chercheuse à l’unité de recherche Sciences, société, historicité, éducation et pratiques (S2HEP) UR 4148

Aurore PERNIN, responsable de la Plateforme

MSHE UMLP

Adrien EVIN, co-président de la Plateforme

Maître de conférences des universités et praticien hospitalier en médecine palliative, Service de soins palliatifs et de support, CHU de Nantes

Sophie AUPET, chargée de mission observatoire, réseau national et appels à projets

MSHE UMLP

Sophie PENNEC, Co-Présidente du Conseil scientifique de la Plateforme

Directrice de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED), Adjunct Associate Professor à The Australian National University (ANU, Australie)

Mathieu ETOURNEAU, gestionnaire financier

MSHE UMLP

Clément CORMI, responsable du Programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie.

Agence de programme de recherches en Santé, INSERM et Université Marie et Louis Pasteur

Delphine Gosset, chargée de communication scientifique et de valorisation de la recherche

MSHE UMLP